真田幸村の男子の件

結論から申し上げると 幸村の長男 大助 及び二男 大八は 若くして 亡くなっております。以下に系図から説明します。

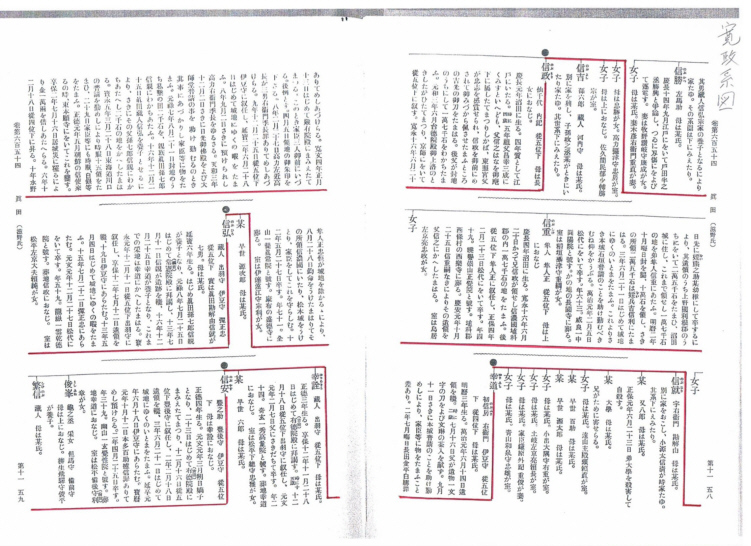

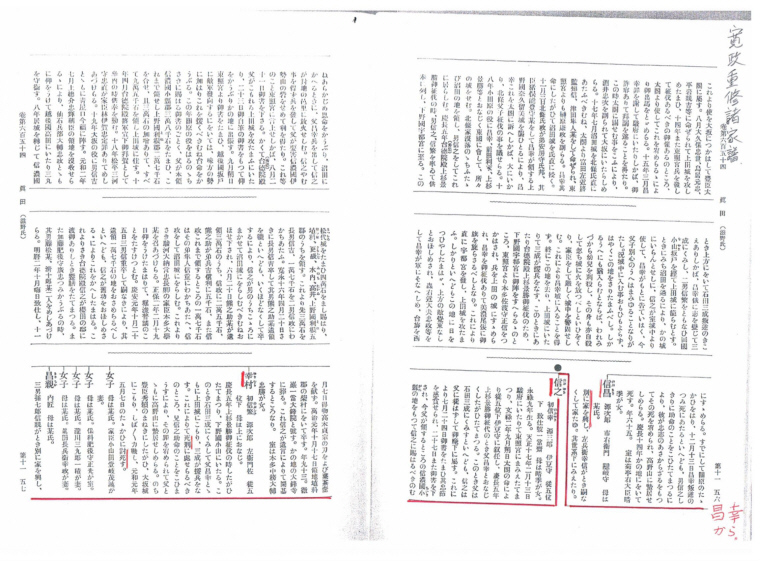

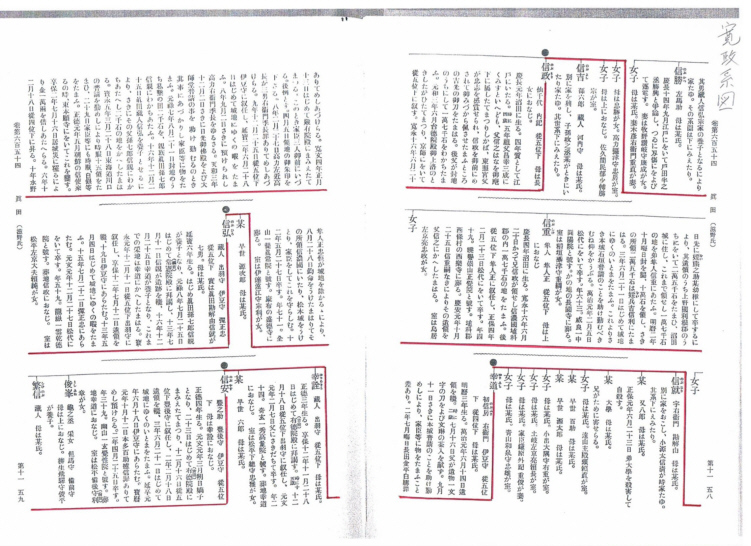

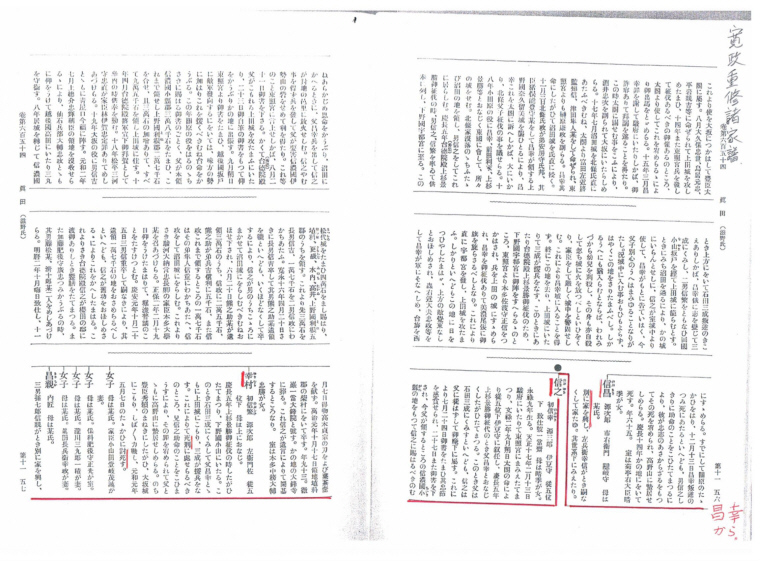

以下は幕府の「寛政重修諸家譜」の画像です。当系図は 寛政11(1799)年から文化9(1812)年、14年かかって完成しました。

寬永系図では 幸村の名前は 消えていますが寛政系図では 復活しています。

寛政時代の この頃は 幸村人気で 本家も代替わりしていまして、信繁(幸村)を載せて幕府に提出しました。

しかし、幸村の後継男子はいないので 幸村の子供たちの名前は有りません。

尚、真田家の正史「真田家御事蹟稿」は、 天保14(1843)年に完成したものであり、その50年前には 既に幸村の子は 早世している事を把握していた訳です。

そもそも 幸村は 兄の信幸に九度山で生活していた頃、生活費の工面を依頼しており、手紙のやり取りを度々していました。当然、大阪の陣前に、

大八が亡くなった事も 伝わっているはずです。ですから寛政系図には 幸村だけの名前にしたものと思われます。

幕府の系図には、早世した者、女子の名前は記さないのが慣わしです。

|

|

上記 右側の系図の幸村には 別家を建てたとも、子供の名前の記載も有りません。そもそも幸村は 寬永系図には 幸村の名は 消されて 系図書きを幕府に提出されました。

●印は 後継人です。

仙台の真田さんの説は 江戸時代は 分家の信昌の子 信勝(正信)の子としていたと云う。そして その政信は系図上は いない人(系図の偽造)とのこと。

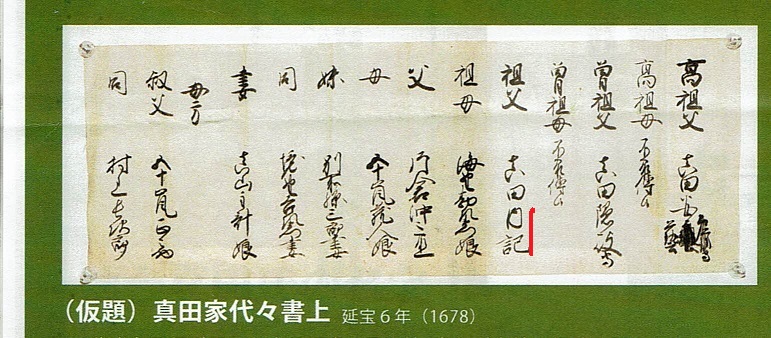

しかも、仙台真田家の二代目 辰信が延宝6年(1678)に記した家系の書置きには ハッキリと祖父は「眞田内記」と記されているのです。

延宝6年と言うと 幸村の五女 御田の方が、亀田藩主 岩城宣隆に嫁いだり、幸村の娘 阿梅が片倉小十郎の後妻に入ってから50年が過ぎております。

幸村人気で 小十郎も幕府に気兼ねする必要が無くなったので 後妻にしたと言う事です、当然 伊達藩主も認めたと言う事ですので

この書置きは ありのままが記されていると言う事です。

|

寛政系図上からも大八は亡くなっているし、真田家の正史 「真田家御事蹟稿」にも死が書かれている。よって 守信(真田)は、大八ではない。

また、「真田家御事蹟稿」には 真田家三代 藩主 幸道は 江戸の屋敷で片倉沖之進と言う人物と会っており、話をしております。

この時、幸村の孫と言う話しになっていれば 真田本家の人々 及び その家臣は 多いに驚いたはずです。

藩主 幸道は当然 沖之進の事を話したはずですから。

ここで、真田本家は 幸村の娘である阿梅が片倉重長の継室と なったと言うことを知りました。よって 沖之進が 真田の家紋である

六連銭入りの服装をしていた理由は 話したが自分が幸村の孫であると言う事は 話さなかったということです。

この時、沖之進の口から もっと驚くべき事柄、即ち、「私は幸村の孫と云う言葉」が出れば 阿梅の事が記されているように

守信の事が記されるはずである。当然、寛政系図及び 『真田家御事蹟稿』に記されて然るべきであると云うことです。

記されてないということは 沖之進は 幸村の孫でないと言う事です。

当然 この頃は 幕府も幸村アレルギーも消えており、寧ろ 人気者になっており 幸村の孫であれば 隠す環境に無かった。

それなのに沖之進は 幸村の孫と言う話をしなかったという事は 幸村の孫ではないと言う事です。

尚、寬永の頃、「大八が仙台で生きているのではないか」との幕府の追及をかわすために偽の系図を作って 幕府を納得させた。と言う説があるが、

それは あくまでも仙台の子孫と称している方の作り話です。

仙台真田家の子孫は 「滋野性 海野氏 眞田氏略系」と云う、眞田氏の正式な系図には無い系図を作って 国民に信用させようとしました。

江戸時代に作られた系図なら旧字を使用しているはずですが 新字で 記されていたり、滋野性の姓の字も間違えるという、デタラメをやっています。

前のページに戻る

名字の最初に戻る